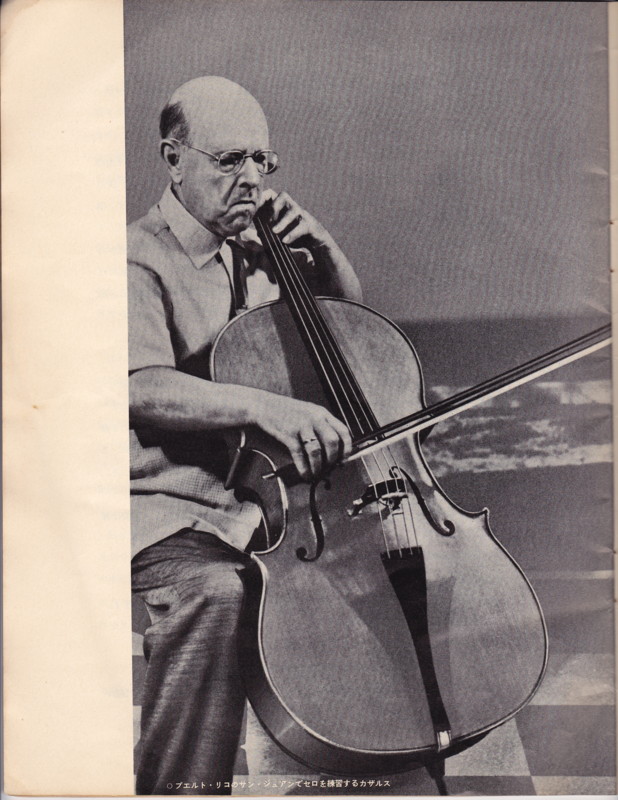

『パブロ カザルスの思い出』

チェロの先生からの紹介で、図書館に収められていた『パブロ カザルス の 思い出』(TIME-LIFE INTERNATIONAL, 1959)を借りて読みました。39頁と楽譜のように薄いものです。すでに知っている内容がほとんどながら、カザルスが思い出を物語る調子で書かれています。そこには、音楽から政治まで、いろいろな逸話が盛り込まれています。カザルスはチェロ弾きにとって、神様のような存在ですから、その言葉にすっかり引き込まれてしまったわけです。

カザルスが、教師に反発して自由な運指と弓使いを主張したり、たまたまバッハの無伴奏チェロ組曲の楽譜をある楽器店で発見し、やがてバッハの組曲を完全に演奏する最初のチェリストになる話は有名ですよね。さらに、父がヒョウタンで手製のチェロのようなものを作ってくれた逸話など、とても興味深いエピソードが描かれていました。

カザルスは、バッハのチェロ組曲という「人生最大の発見」をしてから演奏会で発表するまで、その研究と練習に、12年もの歳月をかけました。本当にいい仕事をするための、必要最低限の時間だったのでしょう。現代には、このような時間のゆとりはなく、カザルスのような形で、後世に良い仕事を残すのは難しいかもしれません。しかし、カザルスも忙しい人生の中でいい仕事をするためのヒントをくれています。カザルスは、バルセロナの音楽学校の学資のために、生計に苦しんでいました。そして、音楽団でバイトしていたときを振り返って、彼は次のように述べています。

今でもそうですが、そのとき私は大きなチャンスばかりが大事なのではないことを知りました。もし、小さな日常の仕事に全力をあげ、うちこむならば、奇跡は毎日起こすことができる、と思ったのです。

それは必ずしも恵まれた環境でも望んだ仕事でもなかったが、カザルスは「音楽の中に私自身を打ち込み、能力のぎりぎりまで努力しようとしてきた」のです。

やがて音楽家として大成したカザルスが、パリを活動拠点としていた時期に、アンリ・ベルグソンとも交流をもったというのですが、カザルスとベルグソンとの間でどのような会話がなされたのかについては、書いてありませんでした。もし何かわかれば、興味深いのですけれども。

カザルスの活動のもう一翼は、正義の探求でした。『カザルスの思い出』は、音楽的活動だけでなく政治的活動についても多くの紙面が割かれており、その波乱の人生は、なかなか興味深いものです。私自身は、法学部で政治について勉強をし、それで学士もとりましたが、あまり勉強が面白いものではなく、なんとか主義やなんとか思想に嫌気がさしたこともあって、その反動が今も残っているのか、あまり政治的なことに深く関わりたくないと思っていますが、「社会に対する人間としての責任」について、改めて考えさせられるものでした。そのようなときが来ないことを望みますが、人間個人として行動すべきときには、行動しなくてはならないのでしょう。いったい、何をするのでしょう・・・。

政治は良くわかりませんが、バッハについては、私もカザルスと同じような考えをもっています。

一日の初めに、これは70年間やってきたことですが、私はバッハを弾かねばなりません。・・・私には完全なもの、あのバッハのみが与えてくれる美しく完全なものの絶対的理想が必要なのです。私の生涯を通じて一日の初めには食物や水よりも私にはむしろバッハが必要なのです。

カザルスの弾くバッハには、彼の人生が投影されている気がします。残念ながら、自分がバッハとカザルスを発見し、ロストロポービッチのレコードに衝撃を受けてチェロをはじめたのは、大学の2年生になってからで、とても遅かった。しかし、もう少し早ければ、音楽的才能もなく音楽的家庭に育ってもいない私などは、路頭に迷っていたでしょう。

あと、長生きの秘訣について、カザルスは次のように言っています。

私は、芸術の感性とそして正義の探求を続けながら、自分というものに安心していようと努力してきました。一日が終わると、よく私はつぶやくのです。人生はすばらしい、そして私は幸福だと。

近頃は毎日、不満足に一日を終えて、独り身の不幸を噛み締めて過ごしているので、カザルスにあやかって、そのようにつぶやいて寝ようかと思う次第です。ぼくも「自分というものに安心したい」です。よろしくお願いします。カザルスのように、80歳でようやく結婚というのはちょっと避けたいですけども。関係ないですが、どこから仕入れたか忘れましたが(たぶん漫画)、「カラ元気も元気」というのが私のモットーです。

毎日チェロを弾いて過ごしたいですけれども、私の職業は学者であり哲学を研究することですから、「未来に向かって自分自身を投射する」ような、そういう論文が、死ぬまでにいつか一本でも書けたらいいのですが。そのための、まだたいした努力もしていません。ともあれ、『パブロ カザルスの思い出』は、一日の最後を満足して寝れるようがんばりたいと思わせる、最高の一冊でした。